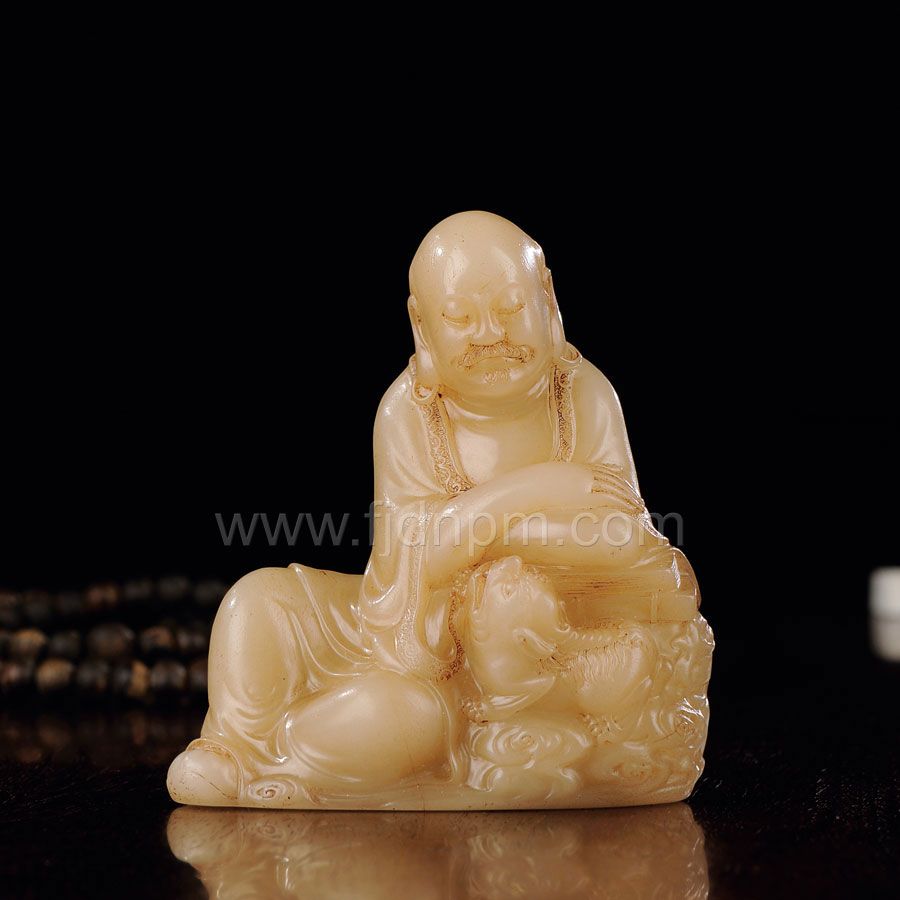

芙蓉石《戏狮罗汉摆件》

拍品号:355

材 质:芙蓉石

规 格:7.6×7×3.6cm

估 价:55000 ~60000 RMB

成交价:97750 RMB

拍卖会:福建东南2012秋季艺术品拍卖会

拍卖场次:寿山石雕珍品夜场

这件戏狮罗汉摆件选用芙蓉石雕刻而成,整体色带微黄,包浆浑厚,质地坚实老结,纹理朴拙。作者采用立体圆雕的手法雕刻作品,罗汉坐于台上,一足平放 另一足随意支起,自在如意;双手交叉枕一摞经卷之上,双目低垂而闭,长耳垂肩,嘴角微有笑意,秀骨清相,神态安详如在冥思,禅意幽深。宽袍大袖掩映之下有 一只小狮伏于罗汉身侧,蜷身昂首,圆目阔嘴,意态温顺,惟妙惟肖。戏狮罗汉乃是十八罗汉中之第八位伐阇罗弗多罗,又名罗弗多尊者,他与自眷属一千一百阿罗 汉,多分住于钵剌拏洲,原为猎人,因学佛不再杀生,狮子来谢,故有此名。此尊罗汉,不仅形神兼备,身上的衣纹更是精雕细琢,线条流畅笔笔俱到,自然垂落, 显出万分闲适的出尘之气。而罗汉坐台侧面底部雕刻一圈海水云纹,中有一旭日东升,象征罗汉居于海上仙洲,意态逍遥。

佛性禅心

——寿山石佛像雕刻艺术

文/常纯

在寿山石雕文化里,佛教与寿山石结下了不解之。甚至在寿山石中,就有一个叫做“寺坪石”的品种,这个品种并非矿脉开采,而是指寿山广应寺废墟中 挖掘到的寿山石。据说广应寺的寺僧曾以寿山石雕刻佛像、佛具,并设有监制贡石的工场和仓库。广应寺建于晚唐光启三年,明洪武年间毁于火灾,万历初重建,至 崇祯间又毁。据陈子奋《寿山石小志》所载:“相传寺僧藏石甚富,明崇祯间寺废,石没土中,近石农于其寺址掘得者,呼为寺坪石,皆三百年前旧物也。”明末徐 兴公晚年写有一首《游寿山寺》,诗云:“宝界消沉不记春,禅灯无焰老僧贫。草侵故址抛残础,雨洗空山拾断珉。”这首诗中就记录了广应寺焚毁后的萧条景象, 其中的“断珉”即指寺坪石。

时过境迁,如今寺坪石为何物,早已众说纷纭,不过我们却可从前人的只言片语中感受到寿山石与宗教的亲密。其实,南宋朱熹的女婿黄干黄勉斋就作过 一首《寿山诗》,诗中写道:“石为文多招斧凿,寺因野烧转荧煌。”而近年在山东菏泽古运河遗址出土的元代沉船中,发现两尊寿山石的罗汉造像,更为寿山石雕 与佛造像艺术的深厚渊源提供了实物的佐证。

不过,寿山石被广泛应用于宗教题材,尤其是佛教造像艺术,还是兴盛于明清两代。并且这一时期的佛教造像已经不局限于作为信仰和膜拜对象的大型雕 塑,更多以厅堂或书房的装饰和陈设的形式出现。明清两代是我国工艺美术最为鼎盛的时期,涌现了许多宗师级的人物,比如明末清初的杨玉璇,是当时首屈一指的 工艺美术家,他雕刻技艺被誉为“绝技”,相传他曾在康熙年间做过清宫御工,后被尊为寿山石雕的开山鼻祖。杨玉璇以寿山石雕刻的佛造像多为宫廷或当时权贵收 藏,流传至今的作品如北京故宫博物院馆藏的田黄石渡海观音像、以及近年来在艺术品市场引起轰动的清初文学家冒襄收藏的田黄石达摩面壁像、白寿山石慧可断臂 像,均为学术界公认的杨玉璇经典作品,尤其是慧可断臂像,慧可为汉僧相貌,额头高突,象征智慧及道德高深,突出了人物坚毅的气质,而人物嘴角微扬,神情孤 傲,则刻画出鲜明的人物个性。此后清代佛教造像艺术基本延续了这一特征,比如与杨玉璇齐名的周彬周尚均,以及清中期的魏汝奋等寿山石雕艺人,他们传承下来 的佛造像中,均刻画了鲜明的人物性格。如本季东南秋拍寿山石雕珍品夜场中,一尊芙蓉石戏狮罗汉造像,眉目低垂,秀古清奇,神态安详似在冥思,而一幼狮嬉闹 于身边,动静之间呈现幽深禅意。这种融入情感的塑造,在艺术表达上更加丰满,不仅摆脱了程式化的刻板形象,更将佛教造像艺术逐渐人格化,成为书房文玩中独 具魅力的品类。

寿山石佛教造像雕刻发展至当代,在表现形式上更加多元,艺术家根据自己的审美偏好,塑造出不同风格和形态,不过整体上依然以文房陈设的雅致风格 为主线,在细微处各擅胜场。如寿山石雕名家林志峰,他就擅长佛教造像的雕刻。的观音造像则近于唐宋时期的风格,此次东南秋拍中两尊自在观音像最具代表性。 如坑头洞石子在观音像,这尊观音倚坐在山石上,一腿盘曲,脚踏于石上,另一条腿很自然的垂下,这也是宋代观音造像才出现的姿态。这种复杂的姿势极为考验雕 刻家对身体结构和衣褶纹理的表现力,而林志峰在形态上的把握非常精准,观音在舒展闲适的姿态里仍能保持静谧端庄的气质。

在观音造像一道,已年近七旬的中国工艺美术大师王祖光则有极高的造诣。王祖光出身砚雕世家,后随林友琛和周宝庭两位大师学艺,擅长雕刻人物,创 作了很多时代特征鲜明的作品,后期则沉浸在宗教人物的创作当中,尤其专注于观音造像。他说:“我不追求我的作品题材有多么丰富,我这辈子只要能把观音大士 刻好,就阿弥陀佛了!”王祖光刻画的观音形象依然沿袭传统,在雕刻上他继承了寿山石雕东门派的圆雕技法,风格上则在总结历代观音造像特点的基础上提出了他 的理念。他心目当中观音形象的原型是理想化的年轻母亲的形象,所以他的作品中常常流露出包含着母爱的悲悯气质。如这件荔枝洞石观音坐像,观音半结跏趺,体 态庄重;右手持经卷,手腕看似随意地搭在左膝之上,却将一丝婀娜融入端庄之中,呈现出柔美的曲线;这尊观音面部神情的刻画同样精彩:面容如满月一般,宽 额、挺鼻,弯眉、细目,双眼轻合,薄唇微抿,两颊与下颚饱满丰腴,似有盛唐风韵,又有明清娴雅,完美塑造了东方成熟女性的风采。

经过明清两代的积累,当代寿山石雕刻艺术不断从其他艺术形式中汲取养分,至今可以说是百家争鸣,而佛教造像这一最为传统的艺术形式至今仍然保持 着旺盛的生命力,除了寿山石温婉的材质展现的独特魅力之外,雕刻家的继承和发扬也为弘扬这门艺术奠定了深厚的底蕴,在当代工艺美术处处追求变革的环境中, 寿山石的佛教造像艺术仍能保持这份对传统的敬畏,实属难能可贵。